Manusia abad kontemporer hidup dalam dunia simulacra (gambar, citra atau ikon peristiwa). Dunia yang disimulasi telah menggantikan pengalaman nyata dan fisik. Berikut adalah tulisan Dr. Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah, berisi contoh kini bagaimana banyak dari kita terkungkung dalam dunia simulacra. Tulisan dicuplik dari Republika (htr).

Paradoks Dunia Simulacra

Publik dibikin jengah. Beredar di media sosial olok-olok pada lembaga pemberantasan korupsi. Uang seratus juta yang diberikan polisi untuk keluarga Siyono dianggap bukan korupsi karena di bawah satu miliar. Tapi untuk jumlah uang yang sama, seorang petinggi negeri ditangkap tangan dengan pasal tindakan korupsi. Semoga itu hanya satire, bukan sungguhan.

Satire sosial juga menyeruak ketika pendaftaran Pilkada hari-hari terakhir ini. Ketika calon kepala daerah yang selama ini ditengarai publik lebih akrab dengan dunia kapital dan menggusur rakyat jelata dari tempat tinggal dan kehidupannya, malah diusung kekuatan yang selama ini menyuarakan nasib wong cilik. Ratna Sarumpaet dan kawan-kawan mendatangi KPU Pusat, serta sekelompok orang berdemo, menentang pencalonan itu karena sang calon dianggap membawa masalah di daerahnya. Khalayak resah bertanya lirih, ada apa dengan dunia politik di negeri ini?

Publik dibikin (harus) terpesona dengan gaya kepemimpinan seseorang ketimbang apa yang sejati dilakukannya. Jika Anda ceplas-ceplos, terbuka, dan tonjok sana-sini, maka itulah pemimpin hebat, tegas, antikorupsi, dan pendobrak. Tak perlu disoal rekam jejak politik dan kebijakannya secara aktual. Media massa dan media sosial pun mempromosikan pemimpin akrobatik ini. Manakala ditanya, apa sesungguhnya kesuksesan sang pemimpin? Semua menjadi absurd laksana dunia simulasi!

Realitas Buatan

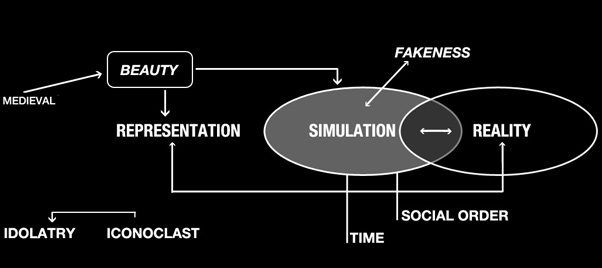

Adalah Jean Baudrillard (1929-207) pemikir post-strukturalisme yang memperkenalkan konsep dunia simulasi. Beragam tampilan bercitra indah dihadirkan di pentas seolah nyata tetapi sejatinya sarat rekayasa. Dalam dunia simulasi berlaku hukum simulacra, yaitu “daur ulang atau reproduksi objek dan peristiwa”. Objek atau peristiwa itu diperagakan seakan sama atau mencerminkan realitas aslinya, tetapi sesungguhnya maya. Sungguh, “sulit memperkirakan hal-hal yang nyata dari hal-hal yang menyimulasikan yang nyata itu”, ujar pemikir posmodern asal Prancis itu.

Baudrillard memberi contoh media massa. Media, ujar dia, lebih banyak menampilkan dunia simulasi yang bercorak hiperrealitas, suatu kenyataan yang dibangun oleh media tetapi seolah benar-benar realitas. Media tidak lagi mencermirkan realitas, bahkan menjadi realitas itu sendiri. Saksikan dengan seksama bagaimana media mendramatisasi peristiwa, jika suka atau tidak suka. Semua ada narasi simulasinya. Dia menyebutnya sebagai “cyberblitz”.

Ketika berlangsung Pilkada atau Pilpres, media sesuai seleranya akan membahas dan menayangkan berita atau ulasan yang sudah diatur selaras dengan kemauan politik yang ada di belakangnya. Calon tertentu yang didukungnya atau bila media bersimpati padanya akan dilambungkan sedemikian rupa.Sebaliknya yang tidak didukung akan dijadikan objek penderita. Caranya sumir, seakan ada cover both sides, tetapi tetap memihak. Narasumber yang ditampilkan pun sejalan dengan kehendak media itu, meski ada sejumlah narasumber lain, tetapi selalu ada narasumber utama dan pembawa acara atau moderator yang akan menjadi pengunci arah sepihak.

Pengamat, lembaga survey, dan ilmuwan pun tidak sedikit yang masuk dalam dunia simulacra yang sarat ralitas buatan itu. Pada hari pertama ketika pasangan Cagub-Cawagub DKI akan diumumkan oleh sebuah partai, seorang ilmuwan politik menulis panjang di sebuah koran ternama ibu kota. Tulisannya tampak ilmiah, tetapi terasa sekali menyudutkan calon-calon lain yang akan menjadi penantang pejawat. Sang penulis sembari tampak bersimpati pada sang pejawat sekaligus memprovokasi agar partai terbesar segera menentukan pilihan yang arahnya ke petahana itu. Hasilnya sama yang ditulis sang ilmuwan, bahkan sore harinya dengan gairah tinggi ilmuwan itu tampil menjadi narasumber utama pada sebuah televisi ternama yang juga sejak awal memang cenderung ke pejawat.

Inilah dunia politik, media, dan keilmuan yang terjangkiti simulacra. Realitas yang ditampilkan tampak benar dan objektif, tetapi sebuah kebenaran dan objektivitas yang dikonstruksi sesuai selera para aktor yang berkepentingan. Di belakang media dan ilmuwan tidak jarang bertahta rezim-rezim penguasa dan pemilik modal besar yang mengendalikan realitas yang direproduksi ke khalayak itu untuk menciptakan dunia yang seolah sebenarnya tetapi sudah terekayasa.

Baudrillard jengah dengan dunia sarat simulasi yang memproduksi realitas semu itu. Pengalaman hidupnya di pusat Paris sebagai pusat peradaban modern Eropa yang gemerlap sekaligus paradoks, telah memebentuk alam pikir yang serbamembongkar. Dengan garang Jean bersuara lantang, “dunia kehidupan manusia telah masuk pada kebudayaan kematian”. Dia bahkan menjadi pemikir posmomodern-radikal. Dalam petualangan intelektualnya, pascakunjungannya ke Amerika Serikat dan menyaksikan banyak fenomena kehidupan yang antagonistik, dia berujar: “ingin menyaksikan bentuk akhir dari bencana masa depan”.

Hilang Makna

Dunia simulasi memang rumit, bahkan dari luar gemerlap. Dengan kultur baru masyarakat cyber, dunia simulasi makin mendominasi habitus publik. Tampak serbaperkasa, bahkan Anthony Gidden menyebutnya Jeggernout: laksana kereta raksasa yang siap menggilas siapa saja dan apa saja yang berlawanan. Dunia simulasi yanh sarat rekayasa itu meski boleh jadi digerakkan oleh segelintir pihak, tetapi kehadirannya dikinstruksi meluas sehingga menjadi realitas umum. Mereka yang menentangnya dianggap ketinggalan dan siap dilindas.

Meski digdaya dan menjadi arus besar dunia kontemporer yang digemari, sesungguhnya dunia sarat rekayasa itu hampa makna. Kehidupan yang mengalami meaninglesness, tulis Anthony Giddens. Pemimpin tampak hebat, tetapi sejatinya penuh topeng dan rentan moral. Politik dan dunia apapun mengejar kesuksesan, ambisi, dan kejayaan dengan segala cara. Pada saat yang sama tak peduli kehilangan nilai benar, baik, dan keadaban. Laksana halaman rumah tanpa pagar, yang membuat orang boleh sembarang masuk, lalu kehilangan banyak hal.

Kehidupan yang minus makna akan tampak perkasa tetapi di dalamnya ringkih. Sebuah kehidupan yang oleh Max Weber dan Friedrich Schiller disebut telah mengalami disenchantment of the world, dunia yang kehilangan pesona. Dari luar tampak serba cemerlang, tetapi di dalamnya tersimpan seribusatu masalah dan kebobrokkan, yang menyesakkan kehidupan. Ibarat bangunan yang megah tetapi penghuninya berantakan dan tidak nyaman menikmati hidup.

Pilkada dirayakan sebagai pesta besar demokrasi. Calon diarak dan didampingi petinggi partai dengan semangat meluap. Rakyat dihidangkan janji-janji manis yang membius dan sejenak melupakannya dari derita. Mereka yang pada umumnya buta huruf secara politik bahkan dininabobokan oleh jargon para elite-nya yang menghipnotis. Tidak sadar bahwa nasib wong cilik yang jelata dan tidak beruntung hidupnya itu berada di tangan pada oligarki politik yang kehilangan arah makna. Lalu, rakyat pun luluh tak berdaya secara politik. Usai menang, kehidupan kembali ke titik normal, artinya wong cilik tidak berubah nasibnya.

Kepala daerah tidak jarang yang menjadi aktor canggih dalam berpolitik. Demi memperoleh tunggangan politik, dia rela bersubordinasi. Tapi harap dicatat, setelah menjadi pemenang ada yang mencampakkan partai pendukung dan bermain api politik canggih. Pindah dari satu partai politik ke partai lain sudah menjadi tabiat tanpa rasa sungkan. Ketika di atas angin bahkan mengolok-olok partai politik, ketika berkeperluan tidak malu menjilat ludah. Anehnya sebagian parpol pun nyaman mengikuti irama politik oportunistik yang liar itu, tanpa rasa sungkan untuk kehilangan marwah. Politik menjadi kehilangan nilai kehormatan, keterpercayaan, moral, dan keadaban utama.

Politik agama pun tidak jarang berwajah keras, vulgar, dan kehilangan santun. Agama yang mengajarkan damai dan keadaban ketika menjadi politik berubah wajah menjadi garang. Politik agama dan politik sekuler seolah nisbi batasnya, karena yang menyelinap ialah kepentingan-kepentingan pragmatis: siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Ada virus ananiyah-hizbiyah, meski di depan ada bahaya masih saja mengutamakan kepentingan sendiri-sendiri. Politik agama tampak kusam dan luruh kehilangan makna utama.

Politik agama pun tidak jarang berwajah keras, vulgar, dan kehilangan santun. Agama yang mengajarkan damai dan keadaban ketika menjadi politik berubah wajah menjadi garang. Politik agama dan politik sekuler seolah nisbi batasnya, karena yang menyelinap ialah kepentingan-kepentingan pragmatis: siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Ada virus ananiyah-hizbiyah, meski di depan ada bahaya masih saja mengutamakan kepentingan sendiri-sendiri. Politik agama tampak kusam dan luruh kehilangan makna utama.

Ada jarak yang lebar antara nilai dan laku. Baik atasnama agama maupun politik dan sosial, orang dengan mudah saling hujat dengan aroma permusuhan. Si arogan tetap digdaya dan dipuja. Sementara ujaran kebencian menyeruak dari sosok-sosok wibawa hanya karena berbeda paham, mazhab, aliran, serta orientasi keagamaan dan politik. Diksi agama sebagai rahmatan lila’alamin berhenti dalam ujaran verbal, tidak membuahkan perilaku emas yang menyebarkan tindakan santun, damai, dan keadaban.

Dalam dunia simulacra yang minim arti itu segala hal menjadi serbaboleh dan kerdil. Ibarat kebun tanpa pagar dan tak bertanaman produktif yang memberi manfaat terbaik. Kehidupan menjadi rapuh nilai-utama yang menyemai benih-benih kemuliaan melintas batas. Para aktornya menjadi tampak egois, naif, tamak, dan garang. Dari luar seolah digdaya, di dalamnya ringkih. Inilah dunia mata’ al-ghurur, sebagaimana digambarkan Tuhan dalam Alquran. Sebuah dunia kehidupan sarat paradoks simulasi yang kehilangan sukma dan akhirnya masuk ke lubang hitam!